2026/1/26

家族信託では、財産を管理する受託者にさまざまな義務が課せられますが、その中には税務署に対する報告・提出義務も含まれます。 そこで今回は、受託者が毎年税務署へ提出すべき書類を簡潔にご紹介します。 家族信託の受託者が毎年税務署に提出すべき書類 信託の計算書 「信託の計算書」とは、前年1年間(1月1日~12月31日)の信託財産に係る収益の合計額が金3万円以上ある場合において、受託者に税務署への提出が義務付けられた書類のことです。 受託者は、1年分の信託財産に関する収益や費用の状況を取りまとめ、原則として毎年1月 ...

2026/1/26

家族信託と遺言を同時に作成することも多いですが、既に遺言書を作ってある中で家族信託を実行するケースや、家族信託を実行した後に遺言書を作り直すケースも少なくありません。 その場合、承継先の指定(遺言機能)について信託契約と遺言の内容が食い違っている(矛盾している)場合、どちらが優先的に法的効力を生じるのか重要な問題となります。 そこで今回は、家族信託の契約と遺言が併存し、その内容が矛盾する場合には、どちらが優先されるのかについて、簡潔に解説します。 遺言の後に家族信託を実行した場合の優先順位 ≪遺言⇒信託契 ...

2026/1/20

不動産・金融資産などの持ち主が将来の判断能力低下等に備えて、「家族信託」の契約を交わす場合には、所有者に代わって財産を管理・運用・処分する権限を与える「受託者」を選定する必要があります。 家族信託の「受託者」は、所有者の子であることが一般的ですが、この「受託者」は個人だけでなく、法人とすることもできることをご存じでしょうか。 今回は、家族信託の受託者を法人にするメリットを一部ピックアップして紹介します。 家族信託の受託者を法人にするメリット (1)長期的な安定性(受託者交代の手間を回避)個人を受託者にして ...

2026/1/19

家族信託には専門用語が多く、知らない用語に頭を悩ませている方も多いでしょう。 それぞれの用語をきちんと理解することで、家族信託を有効活用できます。そこで今回は、家族信託の「信託事務処理代行者」について簡単に解説します。 家族信託の「信託事務処理代行者」とは? 家族信託の「信託事務処理代行者」とは、家族信託の契約に基づく財産管理に関する事務処理業務(以下、「信託事務」という。)を受託者に代わって担う人のことを言います。 受託者は、原則として自ら信託事務の処理をすべきとされます。いわゆる受託者の「自己執行義務 ...

2026/1/7

老親の将来の財産管理・生活サポート・相続トラブルなどに関する不安やリスクを軽減するために、「家族信託」を検討されている方が増えております。 では、認知症発症後であっても家族信託は実行できるのでしょうか。 今回は、認知症になっても家族信託はできるのか、について簡単に解説します。 認知症になっても家族信託はできる? まず、「認知症」という言葉の概念は幅が広いので、「認知症になったら」という言葉は正確ではありません。 正確には、「判断能力が著しく低下・喪失したら」と言うべきでしょう。 そして、結論から申し上げま ...

2026/1/7

明けましておめでとうございます。 旧年中は、本当に多くの皆様からご相談やご依頼をいただきまして、 また弊所の業務に対して、大変励みになる御礼や激励のお言葉などをいただき、 小職だけではなく弊所スタッフも含め、大変やりがいのある充実した1年を過ごすことができました。 弊所スタッフ一同、心より感謝申し上げます。 高齢者・障害者の生涯にわたる財産管理・生活サポートの仕組み作り、 円満円滑な資産承継・事業承継対策(争族対策・相続税対策)、 老親が保有するご実家についての将来的な空き家対策(負動産・腐動産対策)、 ...

2025/12/19

日頃、司法書士宮田総合法務事務所のホームページをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、本年の年末年始の営業日を下記の通りとさせていただきます。 ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 年末年始は、ご家族・ご親族が集まり、老親の今後の生活・介護・資産運用・資産承継に話し合う絶好の機会でございます。 「家族会議」で何を話すべきかについての事前のご相談や「家族会議」において生じた疑問・不安・不明な点についてのご相談は、お気軽に弊所までお電話又はメール ...

マンションを信託財産に入れた場合の滞納管理費の支払い義務は誰が負う?

2025/12/4

区分所有マンション(分譲マンション)を信託財産に入れた場合、滞納している管理費・修繕積立金は誰が支払うのか気になる方は多いでしょう。 そこで今回は、管理費や修繕積立金を滞納しているマンションを信託財産に入れた場合、誰が支払い義務を負うのかについて、簡単に解説します。 原則として受託者が支払い義務を負う 結論から申し上げますと、信託財産となったマンションの管理費や修繕積立金が滞納となっている場合、原則としてそれらの支払い義務は「受託者」が引き継ぐことになります。 その主要な根拠としては、信託法第21条第1項 ...

通算13,900部!「【図解】いちばん親切な家族信託の本」重版決定!

2025/12/4

2021年9月の初版以来、多くの方にご愛読いただいております「【図解】いちばん親切な家族信託の本」。 今年2月の重版から追加重版が決定いたしました!! 発売からまる4年、皆様のおかげをもちまして今回の第7刷で通算13,900部となります! 発売当初から多くの皆様にお手に取っていただき、ご来所される方がお持ちになることも多く、とてもご好評いただいております。 ちょっと難しそうな「家族信託」について、ごく一般的な家族における活用方法をマンガのストーリーで分かりやすく紹介。 しかも、見開き1ページごとに細かなテ ...

2025/11/29

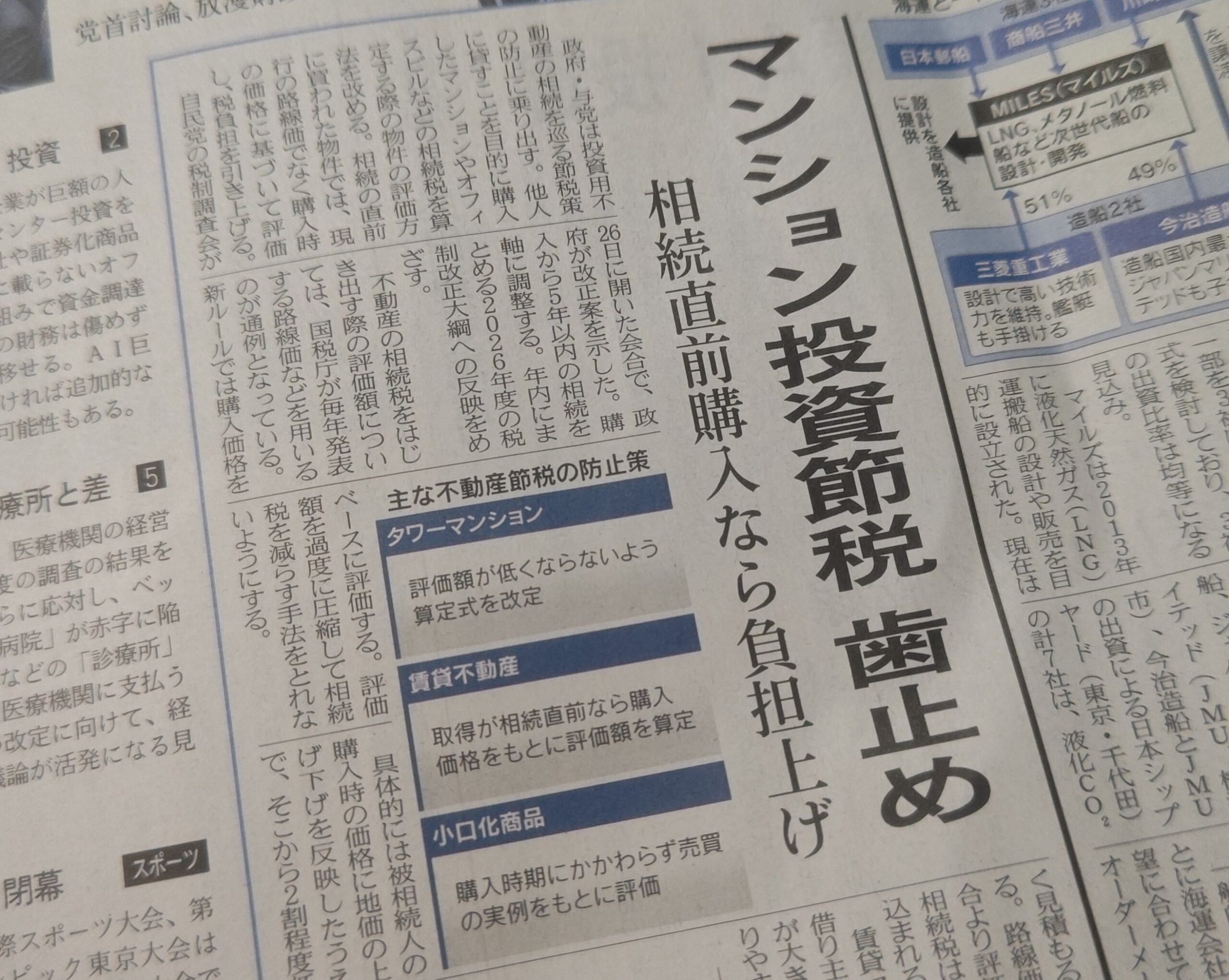

11/27付日本経済新聞の1面記事によりますと、政府・与党は、投資用の賃貸マンションを購入することによる相続税の節税策に対して、行き過ぎた節税策を抑止すべくマンションの相続税評価額の算定方法を見直す検討に入る、とのこと。 投資用マンション(他人に賃貸することを目的としたマンションやオフィスビルなど)について、相続税を算定する際の不動産評価方法を実際の購入価格をもとに算定する方法に変える。 従来のマンションの相続税評価方法については、土地は路線価、建物部分は固定資産税評価額を元に算出していたが、見直し後の新 ...