遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

相続対策は「争族対策」であり、遺言書作成による「遺志表示」は遺される者への最大最後の愛情表現の手段です。

せっかく手間をかけて作るのですから、愛に満ちた万全の遺言書を作りませんか?

まずは、遺言書作成セミナーの講師や公正証書遺言の作成、遺言執行業務を数多く手がける弊所までお気軽にご相談下さい。

弊所の≪無料法律相談≫をご利用頂き、遺言書を作る本当の意義・必要性を認識していただくことから始めましょう!

お時間ある方は、こちらもお読みください・・・

遺言書を書くという行為は、あなたにとって大切な家族等への最後の愛情の表現であり、先立つ者の義務でもあります。自分の人生を見つめ返し、遺される者へ遺言書作成であなたの「遺志」・「感謝」・「愛情」を伝えましょう。 たった遺言書一枚で、無用な親族間の争いを防げるかもしれません。

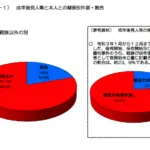

「うちの子供たちは皆仲が良いから、財産さえ残せばあとは子供たちで上手く分けてくれるだろう」という考えは、ちょっと危険です。

遺産があるが故に、それまで仲が良かった相続人間で憎悪に満ちた骨肉の争いが勃発するケースを幾度となく見聞きしてきました。

脅かすつもりはありませんが、財産を残す以上は、その配分についてきちんと“遺志”を表示する義務があると考えます。

遺言書を既に書かれた方もこれから書こうと思っている方も、このホームページをご覧頂き、今一度注意深く見直しをされることをお勧め致します。

既に遺言書を書かれた方も、以下の項目の記載が漏れていないか、もう一度思い返して下さい。

もし漏れているようでしたら、その項目について別の遺言書を作るか、もう一度全体を見直して新しい遺言書を作り直すか、ご検討してみてはいかがでしょう?

遺言書作成において意外と忘れがちな遺言項目チェックリスト

1.財産を受け取る方が先に死亡した場合の予備的受取人の指定はあるか?

財産を受け取る方が同時または先に死亡してしまうと、その部分の遺言は無効になります。従いまして、その遺産については遺言による指定がなかったことになり、別途相続人間での遺産分割協議が必要になってしまいます。万が一に備えて、予備的(補充)遺言条項を設けることは大切です。

2.遺言書作成後に取得した財産など遺言書に未記載の遺産の承継は?

せっかく熟慮し、こと細かく遺言書に書いたとしても、遺言書に記載の無い財産は、その部分につき相続人間で分割協議をしなければならなくなります。 個別具体的な記載に加えて、遺言書に記載の無いその他一切の遺産の承継先を包括的に指定しておくことも大切です。

3.祭祀の承継権(墳墓・祭具等の所有権)を誰に任せるか?

当然長男が承継すると考えていても、遺言の内容に不満があったり、相続人間での複雑な人間関係により、きちんと祭祀が承継されるとは限りません。祭祀承継の自覚を促す為にも、遺言書において祭祀承継者をきちんと指名すべきでしょう。

4.遺言執行者は指定しないのか?

せっかく熟慮を重ねて納得のいく遺言書ができたとしても、誰か一人でもその内容に不満を持ち、遺言執行手続に非協力的な相続人がいれば、滞ってしまう手続もあります。また、遺言内容によっては遺言執行者を必要とする手続もあります。遺言内容を速やかにかつ確実に実現させる為に、遺言書で信頼できる遺言執行者を指定することをお勧めいたします。

5.遺族への最後のメッセージはあるか?

必ずしも遺言書の中でメッセージを記す必要はありませんが、遺された家族への感謝の気持ちや自分の考え等を「付言事項」として記すことはそれなりの意味があると思います。例えば、遺言書を目にする家族にとって、一言でも自分たちへ愛のあるメッセージがあれば、悲しみを和らげられたり、たとえもし遺言内容に対して多少の不満があったとしても納得する要因になり得ます。また、何故このような財産の分け方をしたかという遺言者の意図を記すことは、相続人間での無用な遺恨を残さずに済むということもあるでしょう。是非、遺される方々の心に響く言葉を記すことを考えてみて下さい。

★当事務所にお任せいただくメリット★

1. 多様な遺言内容に関する豊富な実績

遺留分対策、換価分割の指定、条件付き遺贈、負担付遺贈、民事信託の設定、特別受益の持ち戻し免除・・・等、遺言者の様々なニーズに対応できるのは、相続に詳しい法律家だからこそ。もちろん、税理士等の専門家と連携して、相続税対策も考慮した遺言内容にすることができます。

2. 遺言執行者として遺言を確実に実行

遺言執行者は、遺言書を作成したときの“想い”を十分に熟知している者こそなるべきだと考えます。 “遺志”を確実・忠実に実現すべく、執行業務の完了まで責任をもって弊所が実行します。

3. 不動産の専門家として万全の遺言作成

不動産登記を知らない方が遺言書を作成すると、相続発生後に遺言執行(登記手続き)ができないという事態にもなりかねません。不動産及び不動産登記の専門家として、遺言執行時に困らない遺言内容をご提案できます。

4. 司法書士が執行者となる費用面でのメリット

将来、信託銀行、弁護士、行政書士等が遺言執行者に就任する場合、不動産登記手続きは、提携の司法書士に外注することになり、登記費用は別途発生します。弊所では、原則として遺言執行報酬に不動産登記手続き報酬も織り込んでおりますので、結果として遺言執行に関する総費用は他に依頼するよりも安価に抑えられる可能性があります。

5. 成年後見・民事信託にも精通した司法書士

数多くの成年後見人・後見監督人に就任しており、また民事信託(家族信託)にも精通している当職だからこそ、将来の相続だけに備えるのではなく、この先の人生、つまり老後から最期の瞬間までも安心できる備えをご提案できます。 具体的には、ご家族・親族との任意後見契約を遺言書と合わせて作成できますし、場合によっては、遺言書に代えてご家族・親族との家族信託契約で代用することも可能です。 また、近くに頼れるご親族がいない場合は、ご希望であれば当職が任意後見人受任者として任意後見契約を締結したり、定期的な安否・健康状態確認を兼ねた見守り契約をセットでお任せいただくことも可能です。

6. 30年先まで見据えられるサポート

当職の年齢は、現在40代前半ですので、今後30年先まで遺言者及びそのご家族を見守り続けていくことが可能です。その中で、家族関係・資産状況等の変化に伴い、遺言の書換え等のメンテナンスの必要も出てくるかもしれません。ホームドクターならぬホームロイヤーとして、法律・法務の面から長期にわたりご家族の資産と生活をしっかりサポートします。

遺言書作成に関する主な業務

1.遺言書の文案作成・作成指導、遺言内容に関するコンサルティング

2.遺言執行者への就任(受任)

3.公正証書遺言作成のための必要書類収集、物件調査

4.公証役場での立会い業務

公正証書遺言作成には、立会人(証人)2名の立ち合いが必要です。 立会人の目途がつけられない場合、立会い業務だけもお手伝い可能ですので、 お気軽にご相談下さい。

5.配偶者特別控除を利用した生前贈与による相続(争族)対策

配偶者特別控除(2,110万円以下なら非課税)を利用して、 配偶者へ居住用不動産の贈与をすることで財産を分散させ、 将来の相続税節税を図ることができます。

6.「相続時精算課税制度」を利用した生前贈与による相続(争族)対策

収益物件を子供に生前贈与することにより、財産の承継をスムーズにし、 将来の相続税節税を図ることができます。

7.不動産所有者による不動産管理会社設立による相続(争族)対策

8.種類株式の導入や株式移転等による事業承継対策

9.死後事務委任契約書の作成及び死後事務に関するコンサルティング

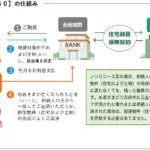

遺言書作成の流れ(遺言公正証書作成のケース)

遺言書作成の報酬基準(税込)

ご相談料

★宮田が対応する場合

30分まで 6,600円(税込)/80分まで 13,200円(税込)

★宮田以外が対応する場合

30分まで 5,500円(税込)/80分まで 11,000円(税込)

※2回目以降は、30分につき6,600円(税込)を基本とさせて頂いております。

・遺言書の文案チェック・作成指導(自筆証書・公正証書共通):¥13,200円より

・公正証書遺言作成(文案作成、公証人役場との日程調整等):¥110,000円より

・死後事務委任契約書作成:¥55,000円より

※上記料金の他に実費を別途請求させて頂きます。

※ご自宅等への出張により遺言公正証書を作成する場合には、別途出張料が発生する可能性があります。

※公証人役場での立会いのみのご相談も承りますので、ご相談下さい。

遺言書作成に関する無料法律相談

無料法律相談または電話(0422-23-7808)まで是非ご相談下さい。

営業時間 : 平日8:30から19:00まで (ご予約により、時間外のご相談も可能です)

※土日祝日は、事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。