-

-

NEW! 家族信託

生命保険信託とは? メリットや生命保険との違いも紹介

一部の生命保険会社や信託銀行では、「生命保険信託」という商品が取り扱われているのをご存じでしょうか。 “円満円滑な資産承継”や“遺族の万全の生活保障”の実現のために、「生命保険信託」という仕組みについ ...

-

-

NEW! 家族信託

サブリース契約も認知症対策になる? 家族信託との違いも紹介

老後の財産管理(老親の認知症対策)の方法として、「家族信託」の活用は広く知られています。 実は、老後の財産管理の方法には、「家族信託」以外にもさまざまな方法があり、「サブリース契約(一括借上げ契約)」 ...

-

-

子のいない夫婦の「老い支度」「終活」としてすべきこととは?

お子さんのいないご夫婦は、将来のお二人の老後について漠然とした悩み・不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。 そこで今回は、お子さんのいないご夫婦の“老い支度”・“終活”としてすべきことを一部 ...

-

-

高齢の“おひとり様”が老い支度としてすべきこと

2025/6/2 おひとり様 保証会社, おひとり様 司法書士, 身元保証会社 クレーム, 武蔵野市 おひとり様, 武蔵野市 老い支度, 武蔵野市 任意後見, おひとり様 老い支度, おひとり様 身元引受人

生涯独身、又は離婚をし、若しくは配偶者に先立たれたため、独居で暮らしている方、いわゆる“おひとり様”と呼ばれる方、特に高齢の“おひとり様”の中には、将来のこと・自分の老後を考えて、何か準備・対策をして ...

-

-

教育資金贈与信託とは

2025/5/22 教育資金贈与信託 仕組み, 教育資金贈与信託 手続き, 教育資金贈与信託 注意点, 教育資金一括贈与 仕組み, 教育資金一括贈与 手続き, 教育資金一括贈与 注意点

お子さまやお孫さまがいらっしゃる方の中には、教育にかかる資金を援助したいとお考えの方も多いでしょう。そんな時は「教育資金贈与信託」の活用をご検討されるのがおすすめです。 そこで今回は、教育資金贈与信託 ...

-

-

家族信託による「教育資金一括贈与」の代用について

2025/5/22 教育資金贈与信託 メリット, 教育資金贈与信託 家族信託, 教育資金一括贈与 メリット, 教育資金一括贈与 家族信託, 教育資金 家族信託, 教育資金 扶養義務 非課税, 教育資金 贈与 非課税

お子さまやお孫さまがいらっしゃる方の中には、「教育資金一括贈与(教育資金贈与信託)」の活用をご検討の方もいらっしゃるでしょう。 そこで今回は、「教育資金一括贈与(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた ...

-

-

相続税申告における上場・非上場株式の評価方法とは?

被相続人の死亡に伴い相続税の申告・納税が必要となるケースでは、相続財産ごとの適正な評価が重要となります。 そこで今回は、相続税申告時における上場・非上場株式の評価方法を簡単に解説します。 ...

-

-

身元保証(身元引受)契約とは?

みなさんは身元保証契約(身元引受契約)というものをご存じでしょうか。 ご高齢の方は、これからの生活のためにもどんなものなのか把握しておくことが重要ですし、特に“おひとり様”の高齢者や近くに頼れる家族・ ...

-

-

相続対策における生命保険活用のメリットとは?

“相続対策”として生命保険を活用する方法は、多くの人にとって有効な手段となる可能性が高いです。 そこで今回は、相続対策・相続税対策・争族対策などにおける生命保険の死亡保険金活用のメリットを一部ピックア ...

-

-

個人所有の不動産を「入札方式」で売る手法とは?

不動産を売却する場合、1つの選択肢として「入札方式」という手法があります。 これは複数の購入希望者を募る中で、最も高い購入金額を提示した人が不動産を購入できる(落札する)という売却方法です。 そこで今 ...

-

-

死亡退職金は相続財産として相続税の課税対象になるか

被相続人の勤務先から支払われる「死亡退職金」は、勤務先の社内規定(退職金の給付規定等)で、その受取人の順番が指定されていることが一般的です。 この死亡退職金は、被相続人の遺産(相続財産)なのか、受け取 ...

-

-

任意後見のメリット・デメリットとは?

「任意後見制度」は、将来自分が認知症・病気・事故などで判断能力が低下・喪失したときに備え、あらかじめ自分の後見人を指定しておくことができる公的な制度です。 この制度を利用することで、安心して将来の生活 ...

-

-

生命保険金を代償分割の原資にする際の贈与税課税リスクについて

遺産分割協議において、生命保険金を代償金として利用する代償分割という手法は、有効な手段になり得ます。 しかし、そのやり方次第では、代償金として支払った金額に対して贈与税の課税対象となるリスクがございま ...

-

-

家族信託を実行するまでの手続きの流れと所要日数は?

「家族信託」をご検討中の方から、これから先どのように手続きを進めていけばよいのか、家族信託を実行するまでの手続きの流れや所要日数について、よくご質問をいただきます。 そこで本稿では、高齢の両親の財産管 ...

-

-

生前贈与はどこまで遺留分の対象となるのか?

故人が生前に実行した贈与について、どこまでが遺留分の計算に持ち戻されるのか気になる方も多いでしょう。 そこで今回は、生前贈与はどこまで遺留分の対象となるのか、いわゆる「生前贈与の持ち戻しの範囲」につい ...

-

-

家族信託を活用した「株式信託」という事業承継対策とは?

家族信託にはさまざまな活用法があり、その中でも「株式信託」は、事業承継対策の一つとして非常に効果的な施策になり得ます。 そこで今回は、「株式信託」という家族信託の手段を活用した事業承継対策の手法を一部 ...

-

-

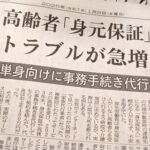

“おひとり様”の身元保証トラブル急増とその自衛策

2025/1/30 おひとり様 老後サービス, 身元保証 おひとり様, 身元保証 司法書士, 身元保証 トラブル, 身元保証 任意後見

2025年1月8日付日本経済新聞によると、高齢者の身元保証・見守りなどを家族に代わって担うサービス、いわゆる「身元保証サービス」を巡り、消費生活センターへの相談が急増してい ...

-

-

離婚に伴う「財産分与」の対象財産と税務

離婚をする場合、夫婦が婚姻期間中に築いた財産はどのように分割・清算をするかというのは、非常に大きな問題です。 そこで本稿では、夫婦間で分割・清算する対象財産やそれに伴う税務について、簡潔にご説明します ...

-

-

2世帯住宅たる実家の区分所有建物化と小規模宅地の特例不適用のリスク

2025/1/20 小規模宅地, 区分所有建物, 2世帯住宅 区分所有建物, 2世帯住宅 小規模宅地, 2世帯住宅 注意点, 区分所有解消 小規模宅地, 区分所有建物 合体, 2世帯 区分所有解消, 区分所有 建物合併

親の実家(戸建て)に子供家族が同居する場合に、建替えたり、大規模リフォームをして、親世帯と子世帯が独立した居住空間を確保する「2世帯住宅」にするケースは少なくありません。 2世帯住宅 として稼働する前 ...

-

-

相続人以外に相続分の譲渡をした場合の課税関係

相続分の譲渡をする場合、法定相続人に対して譲渡するのか、法定相続人以外に譲渡するのかにより課税関係とそれに伴う税務手続きが変わってきます。 そこで今回は、法定相続人以外の第三者に相続分を譲渡する場合 ...