成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

判断能力が低下した方、財産管理が困難な方に代わって当職が皆様の権利・財産を守ります!

「成年後見」には、「法定後見」と「任意後見」があります。

認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が既に低下している方には、「法定後見制度」が利用できます。

一方、今現在は元気で支障がないけれども、将来法的支援の必要が生じた場合に備え、支援内容・方法を今のうちに信頼できる人に頼んでおきたいという方は、「任意後見制度」が利用できます。

法定後見制度も任意後見制度も、家族・親族が後見人になるのが好ましいと言えます。

しかし、一旦後見人に就任すると、帳簿作成や家裁又は監督人への定期的な報告などの義務があり、それを大きな負担と考える方も多いです。

そこで、弊所では、親族後見人の負担を最小限に抑えるべく、後見人業務(財産目録・収支状況報告書などの定期的な後見事務報告書や居住用財産の処分許可申立などの各種申立書の作成)のサポートをしております。

また、後見人候補者が親族内でご用意できない方には、当職が後見人に就任して、ご本人の人生を長期的にわたりサポートいたします。

当職は、(社)成年後見センター・リーガルサポートの会員ですので、日々成年後見の業務に関して研鑽を重ねております。

認知症や知的障害・精神障害をお持ちの方に関する法律的な諸問題についても、ご相談にお答えいたしますので、何かご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

成年後見(法定後見・任意後見)に関する主なサービス業務

1.見守り契約・財産管理(任意代理)契約・任意後見契約・法定後見・死後事務委任契約に関する法律相談

2.法定後見人(補助・保佐・後見)の選任申立てに関するサポート業務

3.法定後見人・任意後見人への就任

4.現在後見人に就任されている方の職務執行(家裁への後見事務報告書作成・報酬付与審判申立手続き・居住用財産処分許可申立手続き等)のサポート業務

5.高齢者や障害者の財産管理業務(権利書・実印管理、家賃収入管理、小遣い・生活費管理)

6.高齢者施設、介護施設等の入居サポート(施設のリストアップ、施設見学の同行、契約立会等)

法定後見人(後見人・保佐人・補助人)選任審判申立の手順

お電話または、無料法律相談フォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。面談で詳細に現状をお伺いいたします。

申立の前段階として、本人の現状を詳しく聴取致します。その聴取に基づき補助・保佐・後見のどの類型の申立になるか検討します。

また、後見人候補者を誰するかを検討します。親族で就任が難しければ当職が就任する方向でも対応可能です。

同時に御見積りをいたしますので、当事務所にご依頼されるかどうかをご検討下さい。

申立に必要な書類をご案内いたします。

(戸籍謄本等取得、医師の診断書作成依頼、財産目録・収支状況報告書作成)

ご本人やご家族の事情説明書記入のため、お話を伺います。

予約した日時に家裁へ同行し申立書類提出、その場で調査官と面談

後見業務(財産目録の作成・財産管理等)を開始[申立から数か月後]

任意後見契約・見守り契約の手順

お電話または、無料法律相談フォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。面談で詳細に現状をお伺いいたします。

任意後見の前段階として見守り契約や財産管理契約は必要かどうかを含めて今後の方針を決定します。同時に御見積りをいたしますので、当事務所にご依頼されるかどうかをご検討下さい。

依頼人の生い立ち・家族構成・職歴・経済状況・人生観等をお伺いします。また、今後の人生設計・意思能力低下後の施設入所希望の有無・延命治療や献体への考え方・葬儀の仕方・お墓のこと・遺産の処分方法等を一つ一つ決めていき、「ライフプラン」を作成します。ライフプランは、依頼人が意思を明確に表示できない場合に、任意後見人の行動指針・判断のよりどころになる非常に大切なものです。当事務所は、ライフプランに時間と手間をかけてじっくり作成いたします。

契約の内容が固まりましたら、これを公証人役場に持ち込み、公正証書を作成します。公正証書の内容は法務局の後見登記簿に記載されます。

見守り契約に基づき定期的に依頼人の生活状況をお伺いしますので、意思能力の低下をいち早く発見し、必要であれば依頼人の同意の下、任意後見契約発効への準備に入ります。

申立に基づき任意後見監督人が就任した段階で任意後見契約が発効します。任意後見人の業務は家庭裁判所から選任された任意後見監督人がチェックしますので安心です。

法定後見・任意後見・財産管理契約・見守り契約に関する費用(報酬・実費)(消費税込)

・法定後見人選任申立手続き:16.5万円より

※別途申立の法定費用3.3万円及び鑑定費用として約5.5―11万円程度がかかります(鑑定が省略される場合もあります)。

・就任後の後見人業務サポート・家裁への後見事務報告書作成サポート:6.6万円より

※財産目録・収支報告書等の作成

・任意後見契約締結のサポート業務:金8.8万円より

※当職が後見人にならないケースで、公正証書作成までのお手伝い

※別途公正証書作成手数料(約3.3万円)がかかります。

※着手金として5.5万円を最初に頂きます。

・任意後見契約の締結:金16.5万円より

※当職が任意後見人になるケースで、ライフプランの作成から公正証書作成まで※別途公正証書作成手数料(約3.3万円)がかかります。

※着手金として5.5―11万円を最初に頂きます。

・財産管理契約:5,500円より/月

・見守り契約:3,300円より/月

・死後事務委任契約:応相談

成年後見・財産管理契約・見守り契約に関する無料法律相談

無料法律相談または電話(0422-23-7808)まで是非ご相談下さい。

営業時間 : 平日8:30から19:00まで (ご予約により、時間外のご相談も可能です)

※土日祝日は、事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

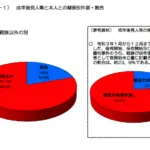

成年後見業務の実績

現在、当職が成年後見の業務に携わり進行中の案件は、法定後見人(補助人、保佐人、成年後見人)に就任している分と家庭裁判所からの要請で成年後見監督人に就任している分とを合わせて50件を超えております(既にご本人の死亡等により既に業務が終了した案件もありますが、この数には入っておりません)。

また、現在、当職が法定後見人に就任予定として申立準備中の案件が数件あります。

その他、任意後見契約を締結済みで、現在見守り中の案件も多数ございます。

以上のように、法定後見・任意後見については、経験と実績もございますので、安心してご相談いただけます。

また、後見人となるべき人間がご本人(依頼者)と10から20歳程度しか年齢が離れていないと、将来的にいざという時に後見人自体も高齢化しているという問題がございますが、当職の年齢からいたしますと、今後30年以上は、当職自ら後見人業務でお手伝いできるという点も安心してご相談頂ける点ではないかと思います。

なお、付随する財産管理(任意代理)契約や見守り契約等に関するご相談・ご質問もお気軽にお問合せくださいませ。

後見人の執務姿勢について

後見人は、認知症高齢者や知的障害者・精神障害者などの判断能力の低下した方々の「権利擁護者」と言われています。つまり、後見人は、判断能力の不十分なご本人に代わってその権利を擁護していく者と位置づけられている訳で、このことから、後見人は「代弁者」であるとも言われております。この「代弁者」、それもほとんどご自分では声をあげることができない方の「代弁者」となっていく仕事は、簡単な仕事ではありません。しかし、やりがいのある仕事であると言うことができます。

後見人は、ご本人の「最善の利益」を考え行動しなさいと言われております。これは、ご本人の「家族」にとっての最善の利益ではありません。あくまでも、ご本人の最善の利益を後見人の行動指針・執務指針にすべきということなのです。そうしますと、後見人は、ご本人の家族などの利害関係人と近づき過ぎてはいけないと言うことができます。それらの人々と、いつも適度な距離を保つことが必要になります。そして、後見人は、ご本人とも一定の距離を置くことも必要になります。そうしないと、ご本人があまり近すぎることで、逆にご本人の姿を見失ってしまうからです。後見人は、「距離を置く勇気」も必要なのです。

後見人の仕事は、「ミッション」なのか「ビジネス」なのかの議論もあり得ます。しかし、どのような後見の事案であっても、必ず「ミッション」的な要素、つまり使命的な要素の入らない後見はないということを認識しています。なぜかというと、成年後見制度とは、高齢者・障害者の権利擁護のためにある制度とされているからです。また、いかなる後見事案であっても、民法第858条に規定される「身上配慮義務」が後見人に存する以上、単なる仕事を超えた福祉的役割が法律の上から期待されていると解釈することもできるからです。

成年後見制度の立法担当者が書いた「新成年後見制度の解説」(金融財政事情研究会)によれば、成年後見制度の目標を次のように記しています。

「・・・精神上の障害により判断能力が不十分であるため法律行為における意思決定が困難な者についてその判断能力を補う制度は、成年後見制度と呼ばれています。むろん、判断能力の不十分な者の判断能力を補うことによって、最終的には、その者の生命、身体、自由、財産等の権利を擁護することを目指しています。」

立法担当者が記した上記の成年後見制度の目標に、当事務所は同意します。日々の後見執務を行う上で、当事務所は後見人としての倫理、それは一方で財産管理権、他方で身上配慮義務と本人意思尊重原則が存する以上、高度な倫理ではありますが、これをつねに保持しその職務を遂行することが求められています。これは決して簡単なことではありませんが、人権擁護の役割を担う法律家として、誇り高い職務であると、当事務所は認識しています。